Mit dem Einsetzen plattentektonischer Prozesse, die den heute ablaufenden Vorgängen in etwa ähnlich sind, vollzog sich vor etwa

Mit dem Einsetzen plattentektonischer Prozesse, die den heute ablaufenden Vorgängen in etwa ähnlich sind, vollzog sich vor etwa

2,5 Ga (Milliarden Jahren) der Übergang vom Archaikum in das Proterozoikum. Wie schon der Name angibt, gab es in dieser Zeit noch kaum tierisches Leben, zumindest dachte man das früher, als der Name geprägt wurde. Die Pflanzen hingegen entwickelten sich in dieser Zeit bereits zu höher entwickelten Formen mit Zellkern, Vielzelligkeit und makroskopischen Größen.

Für den Zeitabschnitt des Proterozoikums, in dem pflanzliches und tierisches Leben begann, fehlen brauchbare biologische Zeitmarken

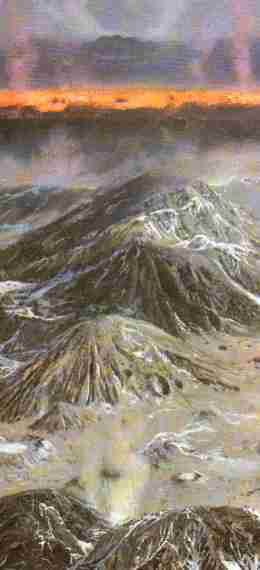

Die Erdkruste besitzt noch nicht ihre heutige Form. Berge und Hügel ragen höher über das mittlere Niveau der Landschaft auf und sind schroffer. Die Täler sind tief eingeschnitten und nur wenig durch Ablagerungen verfüllt. Nach diesen Vorstellungen gibt es keinen Wind, keine Flussläufe, keine Meere und keine Gletscher, die die schroffen Felsen angreifen und die Täler mit Geröll aufschütten würden. Die Erde ist unwirtlich, aber ohne Sedimente gibt es auch keine Verwitterungsböden. Dafür bestehen an verschiedenen Stellen intensive vulkanische Tätigkeiten. Ganze Gebiete der Kruste brechen ein, werden erneut eingeschmolzen, erstarren wieder und ändern so ihre Struktur. Lavaseen bilden sich, neue Vulkane und neue Krater. Ströme glutflüssiger Lava ergießen sich über weite Flächen, erstarren und werden aufs neue übergossen. Die ganze Erdoberfläche befindet sich in Bewegung, Gesteine entstehen und vergehen. Kaum etwas erinnert an den Schauplatz, auf dem künftig - vielleicht erst knapp eine Milliarde Jahre später - das erste Leben beginnen soll.

Über der Erdoberfläche toben Orkane, und an zahlreichen Stellen quellen Lavaströme aus den Rissen in der Kruste. Durch die vulkanische Tätigkeit entweichen aus dem glutflüssigen Erdinneren in steigendem Maße Gase und Wasserdampf, aus denen sich allmählich eine Uratmosphäre bildet. In Bodensenken zeigen sich kleinere und größere Wasser-Ansammlungen, dann größere Wasserflächen, die sich langsam zu Urozeanen füllen. Wind und Wasser, Hitze und Kälte greifen Gesteine der Erdoberfläche an, sie verwittern, und aus den Abtragungsprodukten entstehen die ersten Sedimente.

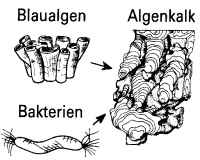

Es erscheinen sogenannte Eobionten (knospungsfähige Kügelchen aus Protein), Bakterien und Blaualgen (Cyanophyceae).

Der Prozeß der Photosynthese ist schon eingeleitet, der als eine der Hauptgrundlagen der weiteren Entwicklung des Lebens die Energie des Sonnenlichts nutzt, um aus anorganischen Verbindungen organische Substanzen aufzubauen.

Die vulkanische Aktivität ist immer noch recht stark, und erstarrte, geborstene Lavaströme bedecken weithin den Meeresgrund, ein guter Ansatz für die primitiven Pflanzen, die mit ihrer blaugrünen, roten und braunroten Farbenpracht den monotonen Meeresboden beleben.

Erst viel später, im Laufe der vorkambrischen Jahrmilliarden, entstehen pflanzliche und tierische Einzeller (mit Zellkern, also Eukaryonten). Noch länger dauert es bis sich echte Kolonien aus Einzellern bilden, und nochmals vergehen Jahrmillionen bis vielzellige Formen mit echten Geweben aus spezialisierten Zellverbänden vorhanden sind.

Plattentektonische Entwicklung:

Mit Beginn des Proterozoikums dürften 50-70 % der heutigen kontinentalen Kruste existiert haben. Generell nahmen die Krustendicken bis zum Neoproterozoikum zu.

Vor ca. 1 Ga etablierte sich ein großer Superkontinent (Rodinia), der im Neoproterozoikum dann schon wieder auseinanderfiel. Die Lage dieses Kontinentes, entweder bevorzugt in niederen oder in hohen südlichen Breiten, ist umstritten und einer der Kernpunkte der Diskussionen um die "Schneeball Erde" -Theorie.

Der Höhepunkt der Bildung von Bändereisenerzen lag im frühen Paläoproterozoikum (ca. 2,5-2,0 Ga).

Der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre stieg vor ca. 2,2-2,3 Ga rapide an ("Great Oxidation Event"). Auf den Kontinenten fanden sich erste Rotsedimente, das Fe2+ wurde also bereits hier zu Fe3+ aufoxidiert. Dadurch gelangte viel weniger Eisen in die Küstenmeere, die Bildung von Bändereisenerzen nahm stark ab (nur noch gering ab 1,8 Ga).

Der Sauerstoffgehalt erreichte bald darauf eine weitere steady-state-Phase, die bis kurz vor dem Ende des Proterozoikums dauerte. Der Gehalt lag hier noch deutlich unter dem heutigen. Nach neuerlichem Anstieg wurde im Kambrium in etwa seine heutige Größe erreicht. Der CO2-Gehalt lag aber noch deutlich darüber.

Auffällig sind erste ausgedehnte Vereisungen im ältesten Proterozoikum, offenbar im Zusammenhang mit einer rapiden Abnahme des CO2-Gehaltes der Atmosphäre (Huron-Vereisung).

Eine sehr ausgeprägte Icehouse-Ära mit mehreren Vereisungen herrschte am Ende des Proterozoikums. Darunter die vermutlich stärkste Eiszeit der Erdgeschichte ("Schneeball Erde") vor ca. 600 Ma. Während der Hauptvereisungen soll ein 1 km dicker Eisschild die Ozeane bedeckt und - 50 Grad Celsius geherrscht haben. Eis und Kältewüsten fanden sich auf den Kontinenten, Leben nur noch in Eisseen oder submarin an heißen Quellen. Während der Warmphasen (Auftauen nach vulkanischer CO2-Anreichung) sollen wiederum über 50 Grad Celsius auf den Kontinenten geherrscht haben.

Europa und Nordamerika:

Der Baltische Schild wuchs im Verlaufe des Proterozoikums durch mehrere Orogenesen mit Altern von durchschnittlich 2 Ga, 1,8 Ga und 1 Ga nach Süden hin immer stärker an.

Auch Nordamerika wuchs durch proterozoische Orogenesen zu der Größe, in der es ab dem Kambrium als Kontinent Laurentia plattentektonisch aktiv war. In Deutschland befinden sich die mächtigsten aufgeschlossenen präkambrischen Schichtfolgen im Thüringischen Schiefergebirge. Das älteste nachgewiesene Gestein ist 2,07 Ga alt und wurde im Schwarzwald gefunden (Eklogit bei Hinterzarten)

Die Pflanzenwelt:

I

m Proterozoikum fand der Übergang von der phytischen Ära des Archäophytikums (mit dominierenden Cyanobakterien (Blaualgen)) in das Proterophytikum (mit dominierenden eucaryoten Algen, also solchen mit Zellkern) vermutlich vor ca. 2 Ga. Die Entstehung der Eucaryota (alle Lebewesen, deren Zellen einen Kern (griechisch káryon) besitzen) geschah wohl durch Vereinigungung verschiedener prokaryontischer Zellen (Endosymbionten-Theorie).

m Proterozoikum fand der Übergang von der phytischen Ära des Archäophytikums (mit dominierenden Cyanobakterien (Blaualgen)) in das Proterophytikum (mit dominierenden eucaryoten Algen, also solchen mit Zellkern) vermutlich vor ca. 2 Ga. Die Entstehung der Eucaryota (alle Lebewesen, deren Zellen einen Kern (griechisch káryon) besitzen) geschah wohl durch Vereinigungung verschiedener prokaryontischer Zellen (Endosymbionten-Theorie).

Bei diesem Zeitpunkt (2 Ga) ist ein Zusammenhang zwischen der starken Zunahme der Sauerstoffproduktion (Great Oxidation event) und der Entstehung der Eucaryota, welche eine vielfach höhere Energieausbeute als Procaryota haben, offensichtlich. Erste - als solche noch fragliche - Einzeller mit Zellkern (Eucaryota) sind bereits aus dem 2,2 Ga alten Gunflint Chert (Australien) beschrieben worden.

Wichtigste Gruppe waren die Acritarchen (erste Nachweise ab 1,9 Ga) mit im Neoproterozoikum stark zunehmender Diversität und einschneidendem Aussterbeereignis kurz vor Beginn des Kambrium. Sichere Grünalgen (Prasinophyceen) sind seit 1,7 Ga bekannt. Im Neoproterozoikum fand auch schon eine rapide Entwicklung von tangähnlichen Makroalgen in den Flachmeeren statt, berühmte Funde kommen u.a. aus China.

Die Tierwelt:

Die Entwicklung erster (noch hartteilloser) vielzelliger Tiere ist durch Spurenfossilien bei etwa 1 Ga nachgewiesen. Dies dürften wurmartige Tiere gewesen sein. Seitdem dokumentiert eine ständige Diversifizierung der Spurenfauna eine allmähliche Entwicklung der Metazoen (vielzellige Tiere).

Etwa vor 650-600 Ma waren erste Makrofaunen mit erhaltenen Körpermerkmalen (nicht nur Spuren) weltweit verbreitet:

Im allerjüngsten Proterozoikum gelangen mittlerweile Erstnachweise einiger heute noch existierender Tierstämme, besonders noch hartteilloser Anneliden (Ringelwürmern), auch von Schwämmen. Hinzu kommen wenige sehr kleine hartschalige Fossilien von röhrenförmiger Ausbildung, allerdings ebenfalls unsicherer systematischer Stellung.

Bei vielen Gruppen fand im Zuge der neoproterozoischen Vereisungen ("Schneeball Erde") ein Massenaussterben statt. Nach einigen Autoren war die hiermit verbundene Klimainstabilität einer der Gründe für die darauf folgende "Kambrische Explosion" der Tierwelt.

Klima: extreme Gegensätze, weltweite Vereisungen